Le CLARA 4.0

Le cancer, 1ère cause de mortalité en France

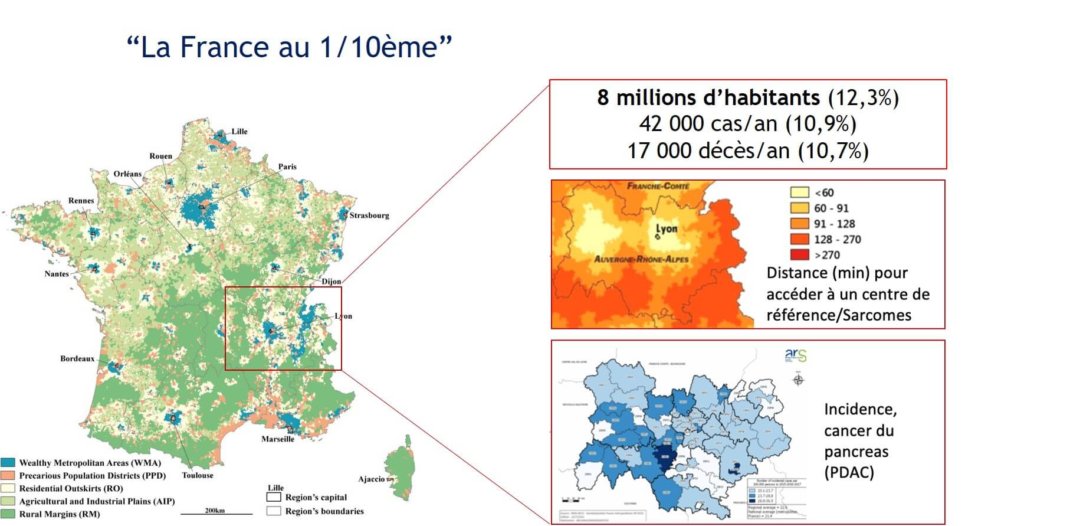

Les cancers demeurent la première cause de mortalité en France : ils sont responsables de près de 150 000 décès chaque année. En Auvergne-Rhône-Alpes, la mortalité est estimée à plus de 19 000 personnes en 2014. L’incidence des cancers est également en croissante constante ces dernières décennies, évaluée en France à 385 000 nouveaux cas chaque année. Même si les progrès scientifiques et médicaux permettent aujourd’hui de mieux traiter les pathologies cancéreuses, d’améliorer la prise en charge et la survie des patients, la lutte contre le cancer fait face à des défis majeurs :

- garantir l’accès aux soins innovants pour tous,

- accompagner l’évolution des métiers,

- renforcer les stratégies de prévention,

- développer la santé digitale,

- accélérer le développement des innovations par une démarche collaborative,

- identifier de nouveaux relais de financement de la recherche…

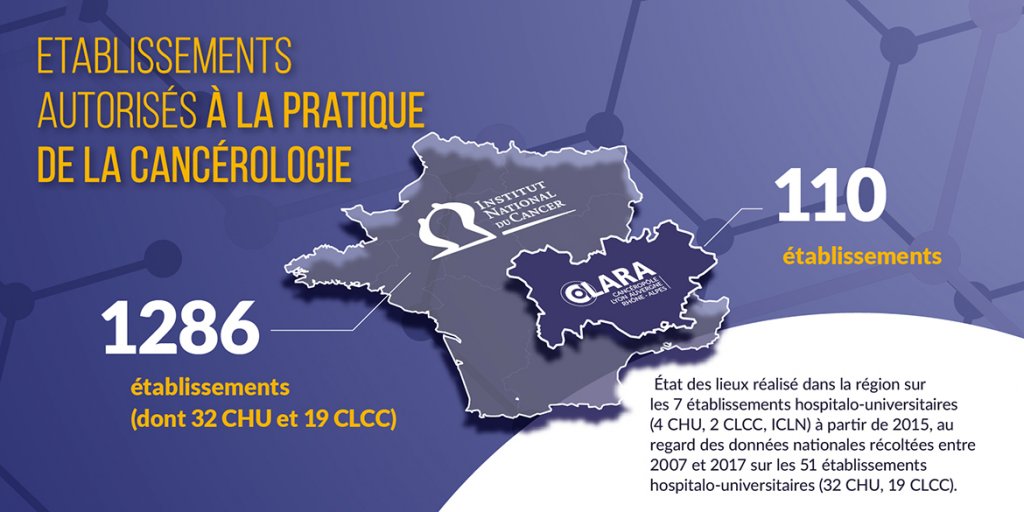

Chiffres clefs du cancer en Auvergne-Rhône-Alpes :

- Nombre de nouveaux cas par an : 50 000 personnes

- Nombre de décès par an : 19 000 personnes

- Nombre de personnes vivant avec ou après un cancer : 400 000 personnes

- Coût des dépenses d’hospitalisation liées au cancer : 1,34 milliards d’Euros

- Estimation du coût socio-économique total du cancer : 4 milliards d’Euros

Une labellisation 2018-2022 renouvelée

Une labellisation 2018-2022 renouvelée

La labellisation des cancéropôles par l’INCa pour 2018-2022 a été renouvelée.

C’est pourquoi, le Cancéropôle CLARA propose une nouvelle programmation. Elle prévoit de déployer un ambitieux plan d’actions sur les 5 prochaines années.

Pour cela, la stratégie scientifique régionale en oncologie tire désormais profit des domaines d’excellence régionaux dans les thématiques suivantes :

- la biologie du cancer,

- les technologies médicales,

- la prévention et les innovations sociales.

En maillant les expertises de notre territoire, le CLARA dispose des atouts nécessaires pour relever des défis variés. Parmi ceux-ci :

- l’immunothérapie appliquée au cancer,

- la montée en puissance de la génomique,

- les big data en santé,

- ou encore les risques environnementaux et la prévention des cancers.

La nouvelle stratégie du CLARA se positionne en cohérence avec les priorités des grands programmes d’excellence de la région : les IDEX de Lyon et Grenoble, l’I-Site de Clermont-Ferrand. Elle tient compte des orientations et spécificités

- des deux projets régionaux : LYriCAN à Lyon et MyEverest à Grenoble,

- ainsi que des Labex de cancérologie (DEVweCAN et PRIMES),

- de l’Institut Convergence PLAsCAN,

- ou encore la plateforme AURAGEN.

L’ambition du CLARA est de garantir un effet de synergie entre les projets de sites tout en soutenant la recherche sur le cancer à l’échelle régionale.

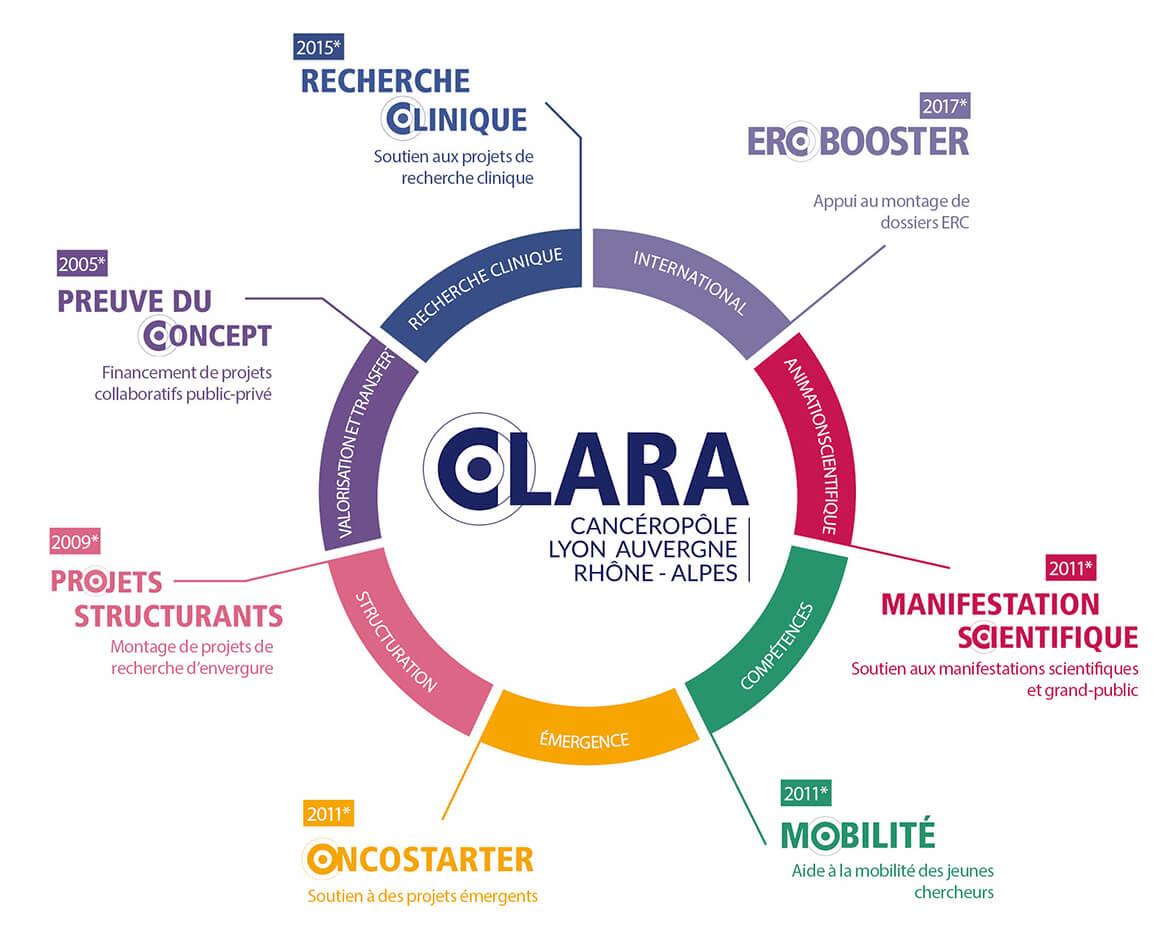

Une ambition : répondre à la complexité de la cancérologie de demain

Ce plan d’actions vise à consolider l’offre de services au plus près des attentes des chercheurs, des entreprises, des médecins et des patients. Fort de sa capacité d’animation de réseau, le CLARA s’attache à la fertilisation croisée entre les savoirs. Une interdisciplinarité encouragée afin de mieux répondre à la complexité de la cancérologie de demain. Pour cela, il conjugue les apports de différentes disciplines scientifiques.

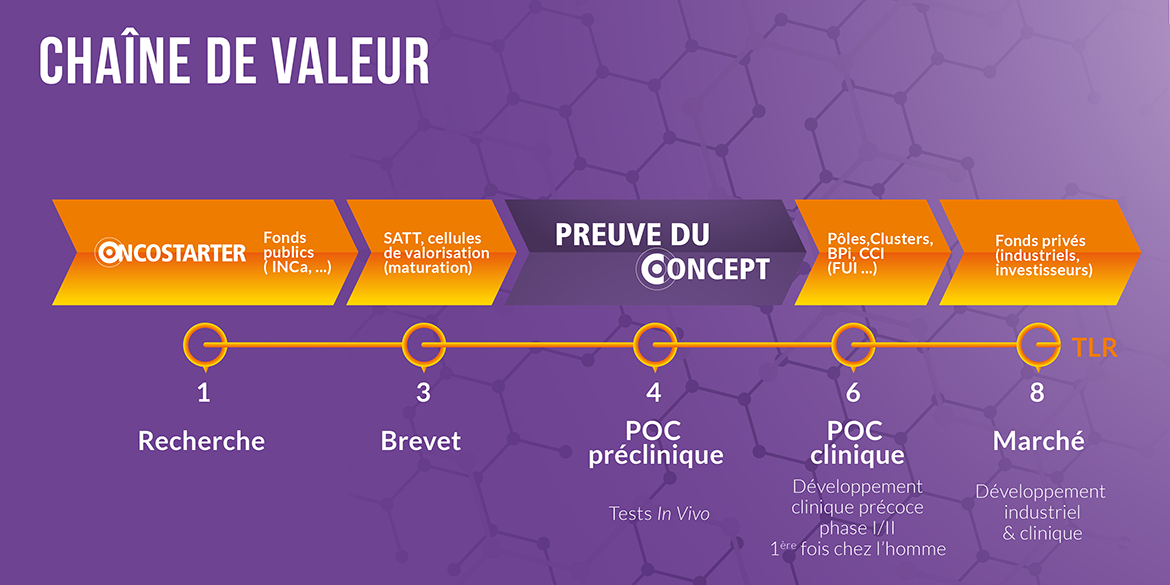

De la recherche fondamentale à la recherche clinique, en passant par la structuration et le transfert de technologie. Également, le CLARA travaille à une meilleure intégration de la chaîne de valeur.

De la recherche fondamentale à la recherche clinique, en passant par la structuration et le transfert de technologie. Également, le CLARA travaille à une meilleure intégration de la chaîne de valeur.

La maturation de projets émergents avec le programme OncoStarter, ainsi que les mobilités de jeunes chercheurs et le développement des compétences (via l’École Régionale de Cancérologie) préparent la recherche de demain.

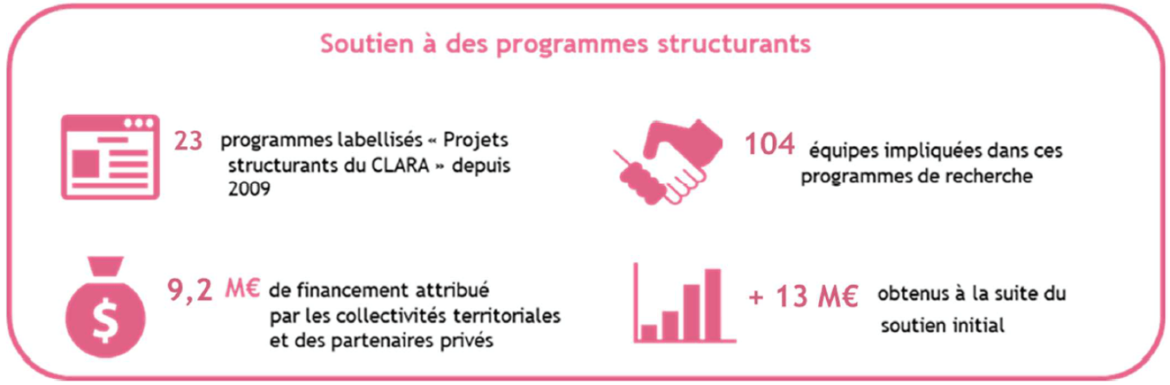

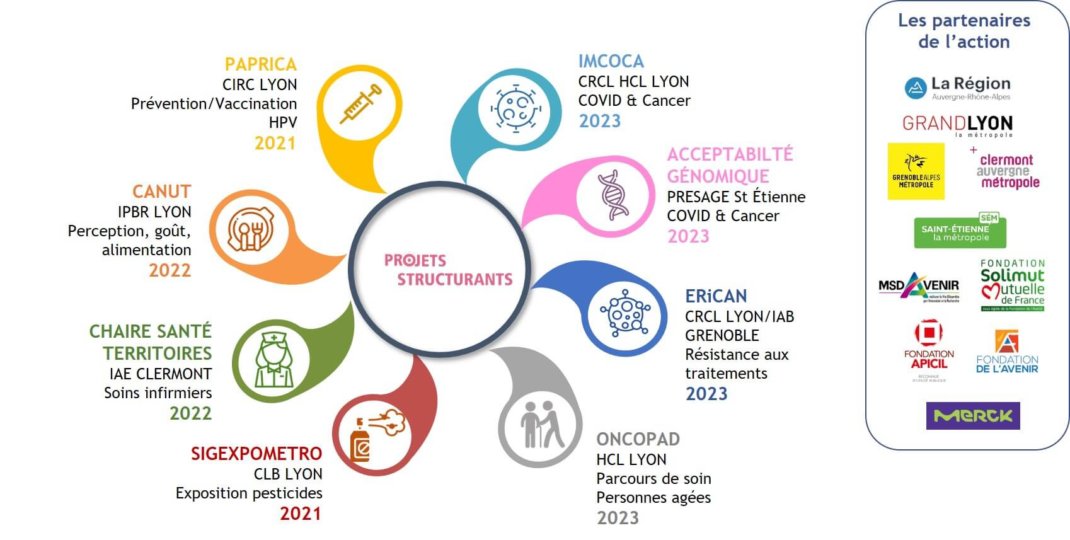

Le soutien à des projets structurants et des chaires d’excellence est maintenu.

La valorisation des résultats de la recherche sous ses différentes formes est au cœur des actions du CLARA. La valorisation économique se traduit par de nouvelles collaborations, notamment entre les centres de recherche et les entreprises de la région. Ces collaborations sont soutenues par le programme de transfert de technologie Preuve du Concept CLARA.

La vulgarisation scientifique des travaux des chercheurs contribue à la diffusion des avancées de la recherche sur le cancer auprès de la société civile.

La valorisation clinique de la recherche garantie un meilleur accès des patients à l’innovation tout au long du parcours de soins.

Soucieux de la visibilité et de la reconnaissance de la région, le CLARA accentue sa communication sur les expertises et les réussites locales.

L’attractivité et le rayonnement international de la région se trouvent également consolidés grâce aux partenariats stratégiques entre :

- la Chine (Shanghai),

- l’Amérique du Nord (Québec),

- ainsi qu’une montée en puissance des programmes européens.

Grâce à l’ensemble de ces actions et la valorisation des expertises régionales en oncologie, le CLARA 4.0 s’attache à générer toujours plus d’innovations, dans le but de mieux prévenir, améliorer la prise en charge du cancer et enfin gérer l’après-cancer.

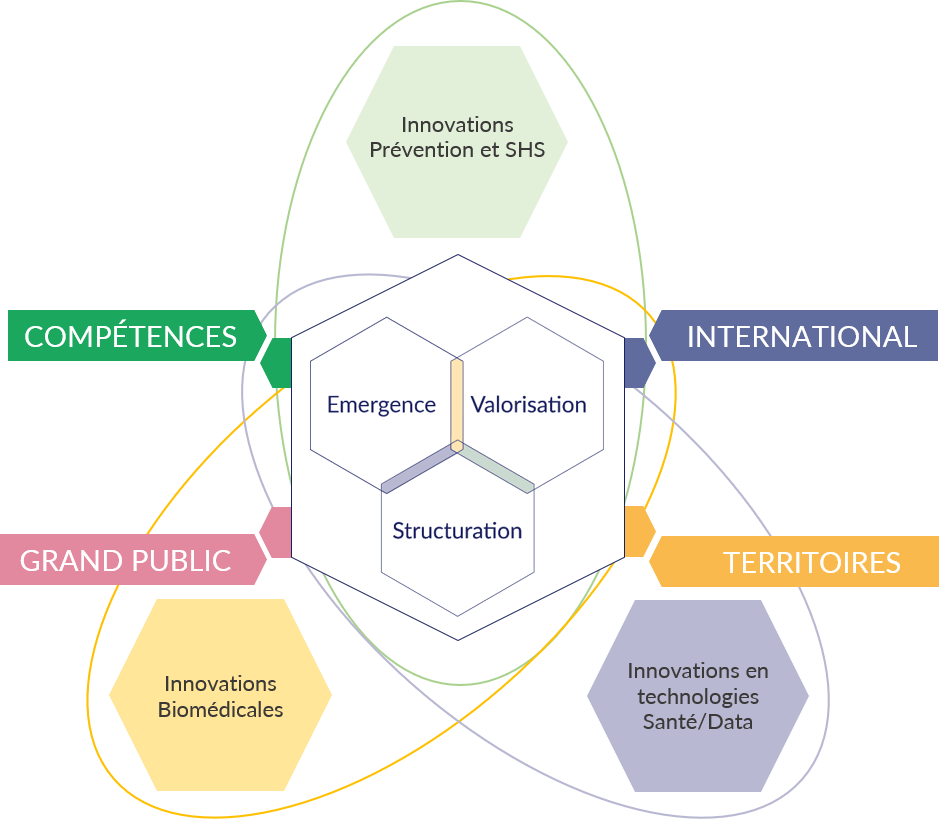

Dynamiser la recherche en cancérologie grâce à une stratégie régionale

Le Cancéropôle CLARA a un rôle d’animateur de la filière de recherche sur le cancer en Auvergne-Rhône-Alpes. C’est pourquoi, il déploie une stratégie consolidée de :

- repérage,

- d’accompagnement,

- et de valorisation des thématiques de recherche à haute valeur ajoutée.

Cette approche passe par la constitution d’un état des lieux précis de l’environnement de la cancérologie régionale.

Ainsi, cela permettra d’identifier les opportunités de recherche en capacité de contribuer à la structuration de l’écosystème régional, dans le but d’agir en faveur du décloisonnement disciplinaire.

Par conséquent, un effort particulier sera fait pour soutenir les thématiques émergentes à fort potentiel sur l’ensemble des pôles de recherche.

Pour appuyer ce travail, le CLARA met en œuvre une démarche collaborative de partenariats, avec des organisations impliquées dans la lutte contre le cancer. Mais également avec celles qui peuvent concourir au développement de la recherche sur le cancer. Inscrire la recherche en cancérologie dans une dynamique régionale en s’appuyant sur une connaissance approfondie de l’écosystème constitue un socle fondamental pour le CLARA.

Que sont les 3 domaines d’innovations ?

Biologie du cancer et approches de recherche utilisant la biotechnologie

Biologie du cancer et approches de recherche utilisant la biotechnologie

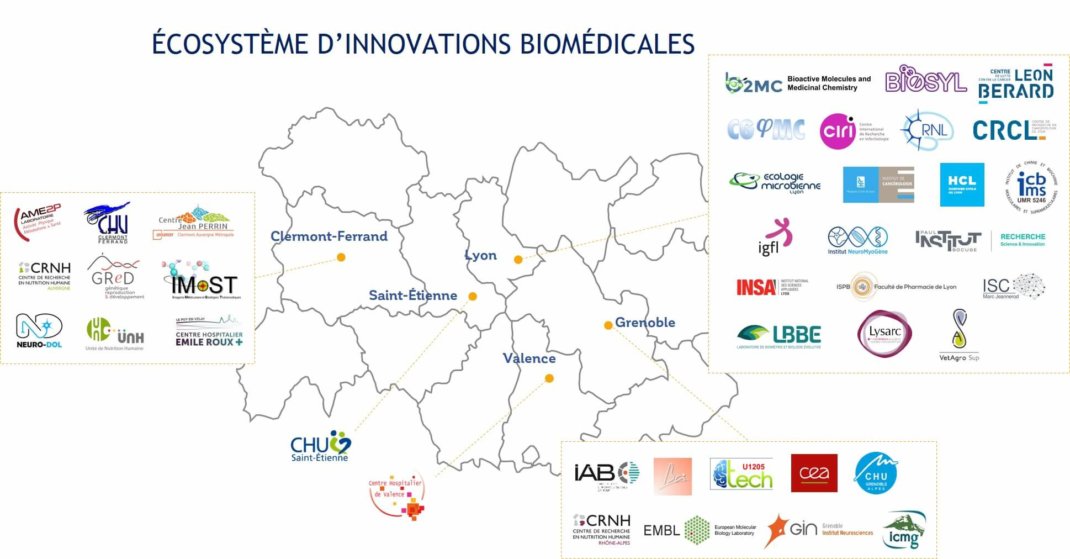

Le domaine d’innovations biomédicales couvre largement l’ensemble des enjeux de recherche liés à la biologie du cancer et à des approches de recherche utilisant les biotechnologies. C’est pourquoi, ce domaine s’appuie sur l’excellence scientifique traduite par des projets ambitieux :

- le Labex DEVweCAN,

- le SIRIC de Lyon (LYric),

- l’Institut Convergence PLASCAN,

- le RHU Troy,

- le projet ITMO PITCHER,

- et les candidatures du SIRIC de Grenoble et de l’IHU Lymfinity.

Domaines de recherche, plusieurs enjeux identifiés

Domaines de recherche, plusieurs enjeux identifiés

Au sein de ce domaine, plusieurs enjeux ont été identifiés. Ainsi, les champs « immunologie, infectiologie » et « plasticité cellulaire, hétérogénéité tumorale » sont deux domaines forts sur le territoire du CLARA. De plus, ces domaines se démarquent tant au niveau de la recherche fondamentale que translationnelle.

Également, deux autres enjeux de recherche plus émergents sont l’étude du « microenvironnement et du métabolisme tumoral », et du « microbiote ». Pour ces thématiques nous observons une montée en puissance des compétences scientifiques, médicales et industrielles en région Auvergne-Rhône-Alpes.

En effet, ce domaine de recherche s’appuie sur de nombreuses expertises émanant des centres de référence de la région :

- le Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon (CRCL),

- le Centre International de Recherche en Infectiologie (CIRI),

- l’Institute for Advanced Biosciences à Grenoble (IAB),

- l’Institut de Biosciences et Biotechnologies de Grenoble (BIG-CEA),

- le Centre International de Recherche en Cancérologie (CIRC),

- l’Unité INRA « Nutrition Humaine »,

- le Centre de Recherche en Génétique de la Reproduction et du Développement (GReD),

- et le laboratoire « Imagerie Moléculaire et Stratégies Théranostiques » (IMoST) à Clermont-Ferrand. A ceci s’ajoutent des collaborations fortes avec les CHU et les Centres de lutte contre le cancer de la région (Centre Jean Perrin, Centre Léon Bérard).

Les défis de demain à relever

Les défis de demain à relever

Une démarche prospective a conduit à solliciter un large panel d’experts régionaux. Elle avait pour objectif de structurer ces enjeux et encourager les passerelles entre ces différentes thématiques d’intérêt.

Les thématiques abordées étaient les suivantes : immunothérapie, inflammation, cancer viro-induits, plasticité cellulaire, biologie du développement, cellules souches, changements phénotypiques, épigénétique, métabolisme, communication cellulaire, angiogénèse, mécanobiologie, micro-environnement et microbiote.

Les contributions récoltées permettent de dresser les 4 fondations de ce domaine et d’éclairer sur les défis à relever sur les quatre domaines ci-dessous.

Immunologie et infectiologie

L’immunité est influencée par un complexe mélange entre le développement de la tumeur :

- les facteurs environnementaux,

- et l’hôte lui-même.

L’ensemble gouverne la réponse antitumorale qui peut être proposée au travers de nombreuses études cliniques actuelles. Les anticorps monoclonaux ciblant les checkpoints immunitaires sont en plein développement clinique. Cependant, même si plus de 60% des patients atteints de mélanome répondent durablement, 70% des patients atteints d’autres cancers ne développent pas de réponses satisfaisantes. Un réel effort est aujourd’hui nécessaire sur ce volet. Cela permettra de bénéficier dans les prochaines années de nouvelles thérapies de réactivation de l’effet anti-tumoral immunitaire. Donc il apparait incontournable d’étudier :

- l’environnement immunitaire,

- les voix de signalisation associées,

- le rôle de l’immunité innée,

- et l’inflammasome.

Par ailleurs, à ceci s’ajoute l’effet des infections essentiellement viro-induite provoquant certains cancers. Un des cancers les plus étudiés dans ce sens en Auvergne-Rhône-Alpes est le cancer du foie. Le développement de différents formats d’anticorps pour l’imagerie, la radiothérapie, l’immunostimulation, le drug delivery ouvre des perspectives intéressantes vers de futures découvertes. C’est pourquoi, il devient plus que nécessaire de trouver des combinaisons thérapeutiques originales en radiothérapie et immunothérapie.

Plasticité cellulaire, hétérogénéité tumorale

La diversité génétique et fonctionnelle des cellules malignes au sein d’une même tumeur (hétérogénéité intra-tumorale) et la plasticité des cellules cancéreuses sont des éléments fondateurs du processus de cancérogénèse et de progression tumorale. En effet, elles ont des conséquences majeures en termes de résistance aux traitements et de rechute.

L’hétérogénéité tumorale est un élément central dans la décision thérapeutique. Notamment, lorsque le traitement échoue et que le patient est confronté à une dissémination métastatique ou à des rechutes. De nouvelles stratégies thérapeutiques sont nécessaires et doivent prendre en compte cette hétérogénéité.

La caractérisation des altérations génétiques et épigénétiques affectant les gènes suppresseurs de tumeurs et les oncogènes permet de poser les principes fondamentaux de la biologie du cancer. Le séquençage du génome entier, même s’il est encore coûteux pour une utilisation à grande échelle, est considéré comme un outil essentiel pour définir des thérapies ciblées. Le plan France Médecine Génomique 2025 et la plateforme régionale Auragen préfigurent ces évolutions. Les mécanismes moléculaires de la plasticité cellulaire responsables de la cancérogenèse et de la résistance aux thérapies doivent être approfondis afin de découvrir :

- de nouveaux marqueurs pronostiques,

- et/ou de nouvelles cibles thérapeutiques,

- et de nouvelles stratégies anti-cancéreuses plus efficaces.

Les principaux enjeux identifiés sont :

- l’analyse des modifications génétiques et de leurs conséquences phénotypiques,

- le rôle ainsi que la régulation des facteurs épigénétiques,

- l’analyse des cellules souches cancéreuses, de leur reprogrammation et évolution au cours du développement tumoral.

L’analyse de l’architecture tumorale par les approches de « Single cell genomics » est un enjeu fort de l’étude de la plasticité cellulaire. Ceci nécessite une interdisciplinarité permettant l’apport des modélisations mathématiques, de la protéomique ainsi que du métabolisme pour répondre à une question à potentiel clinique.

Microenvironnement et métabolisme tumoral

Depuis le début des années 2000, de très nombreuses observations mettent en exergue l’importance des interactions entre les cellules précancéreuses et cancéreuses avec leur microenvironnement. Ces interactions ont notamment été étudiées au cours de ces différentes étapes de développement de la tumeur.

L’acquisition de connaissances fondamentales sur les mécanismes de l’oncogenèse liée au microenvironnement tumoral permet l’amélioration des thérapies actuelles et le développement de nouvelles approches. De ce fait, le rôle joué par le microenvironnement est devenu un enjeu de recherche en cancérologie. En effet, c’est un enjeu tant à visée cognitive qu’en termes d’applications cliniques. Nous pouvons notamment noter la révolution de la prise en charge des patients par les immunothérapies. En Auvergne-Rhône-Alpes, l’évolution constante des publications sur ce sujet montre le potentiel grandissant.

Les enjeux de recherche identifiés tournent autour des grandes thématiques. En effet, celles-ci analysent l’angiogenèse et les autres adaptations métaboliques ainsi que son impact sur :

- la réponse immunitaire,

- le noyau,

- le cytosquelette,

- et/ou la membrane.

Un lien fort avec le sous-domaine « immunité et infectiologie » est actuellement travaillé en région. Celui-ci porte sur une analyse du rôle du système immunitaire du microenvironnement normal ou tumoral. Également, elle porte sur des mécanismes de résistance aux immunothérapies en vue de trouver de nouvelles cibles thérapeutiques ou des combinaisons. L’analyse du microenvironnement adipocytaire tumoral (cellules souches, pré-adipocytes et adipocytes matures) permettra d’évaluer l’impact du surpoids, de l’obésité et de l’exercice physique sur la tumorigénèse. Enfin, il permet d’étudier l’interaction de certains compléments alimentaires sur la thérapie. Le regroupement des thématiques en partant du fait que le microenvironnement joue sur tout le reste permet d’établir le contexte de la tumeur et de sa réaction.

Microbiote

Les technologies de séquençage ont permis d’obtenir des informations clarifiant les interactions entre les microbes associés aux hommes et leur rôle dans la prévention et le développement de certaines pathologies. Notamment, le microbiote peut influencer le développement de cancer et l’effet de thérapeutiques anti-cancéreuses. Le microbiome intestinal est désormais reconnu comme organe à part entière avec différentes activités métaboliques équivalent à 100 fois l’activité métabolique du foie. Le microbiote influence la carcinogénèse à travers trois mécanismes :

- modulation de la prolifération et de l’apoptose des cellules de l’hôte,

- interférences avec les fonctions du système immunitaire,

- modulation du métabolisme des aliments, des médicaments ou des molécules chimiques produites par l’hôte,

- La génétique de l’hôte et l’impact de l’environnement (régime alimentaire, toxines, polluants) sont déterminants sur l’influence du microbiote dans le développement tumoral. Cela contribue ainsi à la complexité de la relation entre microbiote et cancérogénèse.

Les principaux enjeux de recherche identifiés permettent d’effectuer un lien fort entre les sous-domaines : microbiote, inflammation et cancérogénèse. Notons également l’importance de l’analyse de l’influence du microbiote sur l’architecture du stroma tumoral et sa contribution à la réponse aux thérapies anti-cancéreuses.

Les expertises académiques dans le domaine du microbiote se répartissent principalement :

- à Lyon, au sein de l’Institut de Génomique Fonctionnelle de Lyon, du laboratoire CarMeN,

- et, à Clermont-Ferrand au sein du laboratoire Microbes, Intestin, Inflammation et Susceptibilité de l’Hôte (M2iSH),

Par ailleurs neuf équipes de recherche régionales font partie du réseau NACRe (National Alimentation Cancer Recherche). A ceci s’ajoute un tissu industriel fort avec notamment l’Institut de Recherche Technologique BioAster ou la société MaatPharma.

Perspectives

Perspectives

Il ressort de l’enquête prospective l’émergence des thématiques d’intérêt suivantes :

- Métabolisme/stress du réticulum endoplasmique/autophagie et immunité,

- Mécanismes de résistance aux thérapies,

- Programme exploratoire en infectiologie et cancer,

- Développement d’outils (anticorps, souris, criblage…) pour valider une cible ou un modèle.

La mise en place de groupes de travail multidisciplinaires permettrait de regrouper les forces régionales afin de partager les expertises et les outils. Également, cela permettrait des synergies pour adresser des nouvelles problématiques. C’est pourquoi, différents types de groupes sont à l’étude :

- Par spécialité de recherche : par exemple, il a été détecté le souhait de favoriser les échanges entre virologistes et immunologistes. Mais aussi, entre neurologues et immuno-oncologues, entre chimistes et biologistes, et enfin entre les radiothérapeutes et les immunothérapeutes ;

- Par aire thérapeutique : à titre d’illustration, un besoin se manifeste de rassembler la communauté de recherche sur les cancers thoraciques.

De plus, plusieurs projets favorisant l’interdisciplinarité ont été détectés. Par exemple un projet sur l’étude des métastases et du rôle du microenvironnement. Celui-ci impliquerait des experts en migration cellulaire, en modèles de culture 2D et 3D, en microfluidique, et enfin en microscopie en temps réel.

D’autres projets concernent :

- La mécanobiologie,

- L’approche single cell genomics et l’architecture tumorale,

- Le microbiote et son rôle en cancérologie.

Il est aussi constaté la nécessité de structurer et faciliter l’accès aux modèles d’études pour la recherche biomédicale. Cela se concrétiserait par un accès aux cohortes des essais cliniques et un accès à des modèles tumoraux in vitro et in vivo. L’objectif sera de proposer des modèles tumoraux plus pertinents et réduire l’attrition lors du passage de la préclinique à la clinique. Enfin, les expertises académiques (notamment celles des biologistes, des physio-pathologistes et de la clinique) devront être complétées par celles des entreprises (telles qu’Antineo, Inovotion ou Oncofactory) pour répondre à cet enjeu.

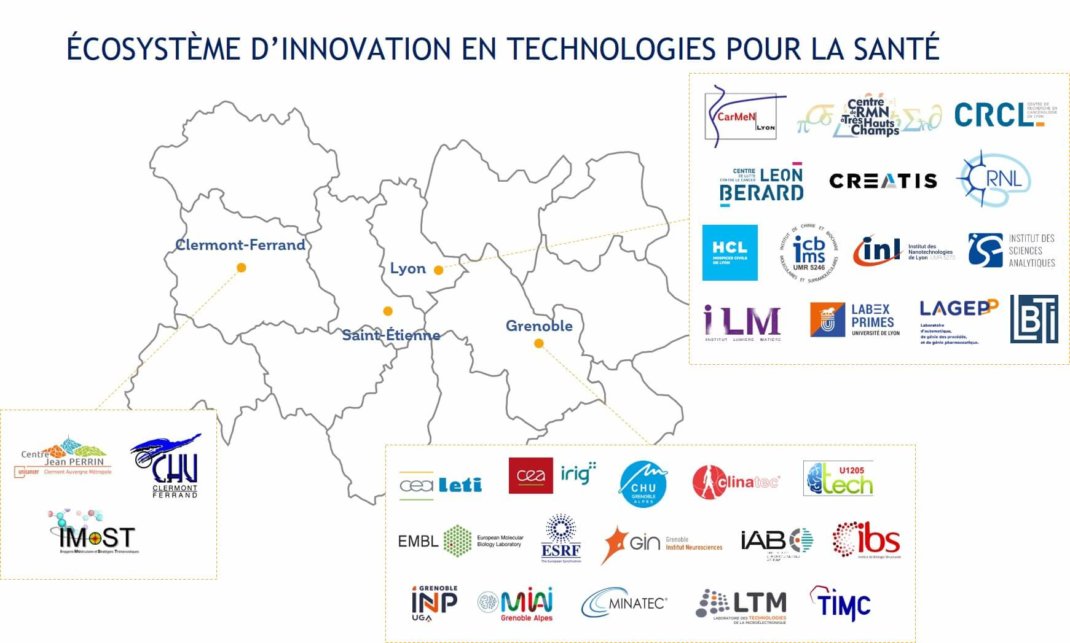

Innovations en technologies pour la santé

Innovations en technologies pour la santé

Les technologies pour la santé désignent l’ensemble des développements technologiques indispensables au progrès biomédical. En effet, ce domaine intervient à la fois :

- sur le plan fondamental pour observer et comprendre les mécanismes du vivant,

- mais aussi sur le plan clinique pour transférer les connaissances vers des solutions thérapeutiques pour améliorer la prise en charge des patients. De plus, le périmètre de ce domaine recouvre des vastes champs disciplinaires, tels que l’ingénierie, la physique, la chimie, les mathématiques, les sciences des données, les micro et nanotechnologies ou encore l’informatique.

Également, la région Auvergne-Rhône-Alpes dispose d’infrastructures et d’organisations déterminantes pour contribuer à l’attractivité de la recherche dans ce domaine. Elle participe ainsi au développement économique des territoires. C’est un écosystème riche et fertile qui se positionne dans une perspective translationnelle et transdisciplinaire. C’est pourquoi il bénéficie d’une reconnaissance internationale dans de nombreuses disciplines comme :

- la chirurgie assistée par ordinateur,

- les modalités de radiothérapies innovantes,

- l’usage thérapeutique des ultrasons,

- le diagnostic médical,

- ou encore la délivrance localisée de molécules thérapeutiques.

A titre d’exemple, dans le champ des dispositifs médicaux, ce dynamisme est révélé par un vivier régional de plus de 250 entreprises et 17 laboratoires de recherche. Cela représente ainsi plus de 20 000 emplois.

L’analyse des enjeux de recherche dans ce domaine d’innovations a permis de segmenter 4 sous-domaines. Ils ouvrent des perspectives de développement pour à la fois la recherche régionale en oncologie, la consolidation des pôles scientifiques régionaux et la production d’innovation de rupture dans le champ de la cancérologie.

Imagerie multimodale

Imagerie multimodale

La multiplication des techniques d’imagerie et leur complémentarité amènent au développement d’une imagerie multimodale. Dans cette imagerie sont utilisées les données issues de plusieurs technologies acquises simultanément ou non. En cancérologie, elle joue un rôle de plus en plus important dans les phases de diagnostic, mais également de traitement (chirurgie assistée par l’imagerie, radiothérapie guidée, etc…) et enfin de suivi thérapeutique. Son développement est notamment rendu possible grâce :

- au traitement d’images,

- mais aussi à la caractérisation fonctionnelle des milieux,

- à l’établissement de modèles anatomiques et physiologiques à partir des images reconstruites.

Cela participe à la compréhension des mécanismes pathologiques. La combinaison de ces modèles et des images multimodales associées à des données biologiques permet d’établir une signature unique pour chaque patient. Par conséquent, cela encourage une prise en charge adaptée. Disposant de moyens inédits sur le bassin régional, l’essor de ce domaine de recherche nécessite de travailler selon des axes complémentaires, comme :

- le développement d’instrumentations spécifiques multimodales et d’outils informatiques puissants et adaptés,

- la mise au point de sondes et agents de contraste polyvalents pour l’imagerie et le théranostique.

L’environnement académique s’appuie sur des réseaux bien structurés, comme :

- le Labex PRIMES ou l’infrastructure France Life Imaging,

- et des laboratoires de recherche comme CREATIS et l’Institut Lumière Matière à Lyon, l’Institute for Advanced Biosciences, le CEA-LETI et l’ESFR à Grenoble, le laboratoire IMoST à Clermont-Ferrand…

Radiothérapies innovantes

La radiothérapie concerne près de 200 000 patients par an en France. Elle est en constante évolution depuis plus d’un siècle. Les progrès technologiques et méthodologiques ont permis l’émergence de nouvelles techniques de radiothérapie externe et interne, grâce à une approche multidisciplinaire, intégrée et multimodale. Citons en exemple les modalités innovantes :

- radiothérapies conformationnelle avec modulation d’intensité, adaptative, stéréotaxique, interne vectorisée ou potentialisée par des nanoparticules, protonthérapie, rayonnement synchrotron.

La région Auvergne-Rhône-Alpes bénéficie d’une expertise structurée à la fois sur des domaines pointus (instrumentation, imagerie, radiobiologie…), que sur des modalités de niche ou exclusive et fait intervenir une communauté pluridisciplinaire (physiciens, informaticiens, imageurs, biologistes, cliniciens …). De nombreux développements sont attendus dans ses nouvelles approches, guidées, entre autres, par les progrès de l’imagerie moléculaire.

La radiothérapie rentre dans l’ère de la personnalisation et fait face à ce titre à nombreux enjeux. Il s’agira dans les années à venir d’associer la radiobiologie aux différentes modalités de radiothérapies innovantes, ainsi qu’à leur combinaison. Cela dans le but notamment d’en préciser les indications (radiorésistance tumorale, etc.) et de permettre une médecine personnalisée (incluant la combinaison avec l’immunothérapie). Mais également dans le but d’identifier des biomarqueurs pour mieux orienter le patient vers la bonne stratégie thérapeutique et enfin optimiser et modéliser la dose biologique.

2018-2022

La période 2018-2022 doit être celle de la maturité translationnelle avec une émulation dans le champ scientifique mais aussi économique. Dans le but de promouvoir davantage de valorisation des travaux de recherche. Il s’agit de mettre au point en situation de traitement, les instruments d’imagerie pour les différentes modalités de radiothérapies innovantes. Il s’agit aussi de poursuivre les travaux de modélisation et radiobiologie pour une meilleure optimisation des traitements en cancérologie.

Les équipes se regroupent au sein du Labex PRIMES, autour des pôles universitaires de Grenoble, Lyon et Clermont-Ferrand. Cette thématique de recherche bénéficie également de grandes infrastructures telles que l’ESRF ou France Hadron.

Omics, big data et modélisation

En cancérologie, comme dans bien d’autres domaines, les progrès technologiques ont fait exploser la quantité d’informations recueillies à chaque instant (données omiques, de vie réelle, open data, SNDS). Cette accélération technologique fait croître le volume de données disponibles de manière exponentielle. Une opportunité pour la recherche en santé pour qui le big data est une source presque inépuisable de nouvelles connaissances. Celles-ci étant indispensables à l’innovation et aux progrès médicaux. L’exploitation de ces données présente de nombreux intérêts :

- identification de facteurs de risque de maladie,

- aide au diagnostic, au choix et au suivi de l’efficacité des traitements, pharmacovigilance, épidémiologie…

La quantité des données publiques est désormais telle qu’on peut les utiliser pour confirmer des hypothèses sans avoir à générer ses propres données. Une mise à disposition des données (par ex. génomique) faciliterait une meilleure exploitation et valorisation de celles-ci. De surcroît, cela permettrait de répondre à de nouvelles questions de recherche.

Avec l’avènement de la médecine dite de précision, les développements de la bio-informatique pour l’identification de biomarqueurs et leur utilisation clinique s’appuient sur l’utilisation de méthodes d’analyses statistiques éprouvées. Mais aussi sur de nouveaux développements liés aux spécificités des données omiques (génome, transcriptome, protéome, métabolome…). En constante évolution, ce domaine nécessite la juxtaposition des activités de :

- recherche,

- veille technologique,

- transfert et de production.

L’utilisation du séquençage à haut débit pour le diagnostic, la prise en charge des patients, et l’analyse de la réponse aux thérapeutiques s’appuient sur :

- Le développement d’une activité de bio-informatique spécifique au séquençage,

- Le transfert de l’expertise développée pour la prise en compte des résultats de l’analyse des biomarqueurs (méthodes d’inférence pour la décision médicale),

- Le transfert des méthodes d’analyses statistiques développées pour l’analyse des données de grande dimension,

- L’intégration d’une modélisation prédictive, passant du modèle populationnel à une décision individualisée.

Ces évolutions et ces enjeux auxquels il faut faire face en termes d’exploitation des données font intervenir une nouvelle composante : celle de l’intelligence artificielle, se basant sur l’utilisation d’outils de deep learning pour en extraire des informations pertinentes.

Les défis de demain

Par ailleurs, le défi dans les années à venir sera d’appuyer le développement de la modélisation mathématique in silico. D’une part, l’approche systémique consiste à aborder les systèmes biologiques, normaux ou pathologiques, en affrontant leur complexité intrinsèque. Celle-ci résulte (1) de l’extrême hétérogénéité des composants impliqués ; (2) de la nature intrinsèquement dynamique, ainsi que du caractère spatial des interactions entre ces composants ; (3) du caractère hautement non linéaire du comportement du système résultant de ces interactions et (4) de l’extrême imbrication entre les différentes échelles (de temps ou d’espace). Il s’agit donc de mesurer à différentes échelles tout en reconstruisant les couplages dynamiques entre les échelles au sein de modèles formels. Insister sur l’analyse à l’échelle de la cellule qui, contrairement aux autres, est encore peu développé et demande le développement d’outils bio-informatiques capables de rendre compte à la fois de la situation globale et cellulaire et de gérer des quantités croissantes d’informations. D’autre part, la simulation numérique en matière d’essais cliniques et de recherche thérapeutique représente un potentiel considérable. Evaluer des paramètres sur une population virtuelle pour estimer des effets secondaires, comprendre des mécanismes d’actions, valider des cibles, modéliser la réponse thérapeutique appellent l’application de modèles mathématiques spécifiques.

Le dernier enjeu dans ce domaine concerne la création d’interfaces entre disciplines et acteurs du secteur, et la formation. Développer les interfaces entre biologistes et modélisateurs, former les biologistes et les médecins aux approches de modélisation, faciliter l’interface science/santé, développer des pratiques interdisciplinaires, associer mathématiciens, data scientists, informaticiens aux projets de recherche sont autant de défis pour le déploiement de ce domaine.

En Auvergne-Rhône-Alpes, les acteurs de référence sont complémentaires. L’enjeu consiste à renforcer les échanges entre ces équipes. Citons à Lyon :

- le Laboratoire de Biométrie et Biologie Évolutive,

- la Fédération de Recherche BioSyl,

- la plateforme Gilles Thomas de bioinformatique,

- ou encore l’Unité de Mathématiques Pures et Appliquées de l’ENS,

- le centre de recherche TIMC-IMAG,

- et l’Institute for Advanced Biosciences à Grenoble,

- la plateforme Auvergne Bioinformatique à Clermont-Ferrand.

La plateforme de diagnostic AURAGEN constitue également une opportunité pour le développement de l’activité, avec l’association des CHU et des Centres de lutte contre le cancer régionaux.

Nanomédecine, nanotechnologies

La nanomédecine en oncologie s’est concentrée initialement sur l’amélioration du ciblage et la délivrance thérapeutique. Elle joue sur l’architecture et la formulation de nanoobjets (liposome, polymères conjugués, micelles, …). La mise au point de nouveaux traitements a permis d’obtenir des résultats encourageants. Ceux-ci sont jugés moins toxiques et plus efficaces pour les patients. Pour autant, cette approche fait face encore à nombreux défis contemporains. En effet, elle montre des perspectives décisives dans les années à venir. Même si la plupart des formulations en nanomédecine ont été développées à partir de molécules cytotoxiques, les enjeux se situent désormais sur la délivrance de nouvelles générations de drogues. Cela concerne notamment les fragments d’ARN/ADN, les peptides, les combinations de molécules…

D’autre part, des opportunités apparaissent dans la mise en place de nouvelles stratégies. Notamment pour améliorer la circulation in vivo des nanoparticules, mais aussi la pénétration dans les tissus tumoraux ou l’efficacité du ciblage de la tumeur. Notons également que l’application de la nanomédecine dans le domaine de l’immuno-oncologie constitue un champ de recherche à ne pas négliger. Grâce à l’aide des nanotechnologies, les challenges auxquels fait face l’immunothérapie, comme le suivi de la réponse immunitaire ou la stratification des patients, peuvent être explorés.

Un fort potentiel en terme de transfert industriel

Les micro/nanotechnologies appliqués à l’oncologie offrent un formidable potentiel en termes de transfert industriel. Notamment pour l’imagerie (sondes et agents de contraste), la chirurgie, le diagnostic (recherche de biomarqueurs, biopuces) ou la potentialisation des rayonnements ionisants en présence de nanoparticules fonctionnalisées, il s’agira de pouvoir accompagner ces concrétisations en appuyant des preuves de concept précoces au niveau clinique et en associant les start-ups ainsi que les industriels de la région.

Avec les progrès dans la connaissance des processus biologiques impliqués dans la cancérogénèse et la meilleure compréhension de l’hétérogénéité et du micro-environnement tumoral, il convient de souligner l’apport des micro/nanotechnologies pour faire émerger de nouvelles approches. Ainsi, le développement d’outils pour mieux comprendre la complexité tumorale et moduler le microenvironnement ouvre un champ de recherche particulièrement saillant, à l’interface de nombreuses disciplines. Cet enjeu rejoint l’essor identifié de la mécanobiologie.

Dans le périmètre thématique de la nanomédecine, nous pouvons citer en exemple comme centres de référence :

- le CEA de Grenoble,

- l’unité de recherche Brain Tech Lab,

- l’Institut Lumière Matière,

- ou encore des infrastructures d’envergure comme la plateforme technologique européenne de nanomédecine (ETPN).

Prévention et innovations sociales

Prévention et innovations sociales

Pour l’INCa, prévenir le cancer c’est « l’ensemble de ce que l’on peut faire, à titre individuel et collectif, pour diminuer le risque d’être confronté un jour à cette maladie ». Cette définition décrit en réalité que la prévention dite primaire. C’est-à-dire la prévention ciblant le grand public. Elle vise à faire baisser l’incidence de la maladie et est un enjeu de grande importance. En effet, l’INCa estime que « 40% des cancers pourraient être évités par des modifications de nos modes de vie et dans notre environnement ». Les principaux facteurs, désormais bien identifiés, n’ont pas une part égale dans la survenue de la maladie. Le schéma suivant représente leur poids relatif et rappelle que le tabac est, devant l’alimentation déséquilibrée et l’alcool, le premier d’entre eux.

Principaux facteurs de risque environnementaux du cancer (source : INCa)

Principaux facteurs de risque environnementaux du cancer (source : INCa)

Mais le terme de prévention mérite en réalité d’être décliné au pluriel : en effet, parallèlement à la prévention primaire prennent place d’autres préventions.

La prévention secondaire, qui s’adresse à certaines populations à risque et se concrétise par les actions de dépistage. Également, la prévention tertiaire qui s’adresse aux malades afin de les aider à abandonner les comportements à risque pour leur santé. C’est à dire, plus généralement, à augmenter leur qualité de vie. Ces actions se concrétisent par exemple au travers de l’éducation thérapeutique.

Le domaine « Prévention et innovations sociales » du CLARA porte une double ambition. La première répond au défi que représentent l’amélioration et la montée en puissance de la prévention, reconnue par tous les acteurs – politiques, scientifiques, associatifs… − comme l’un des principaux leviers de baisse de l’incidence de la maladie et d’amélioration de la vie des malades.

La seconde vise à organiser les modalités concrètes de cet objectif. Cela consiste à favoriser le dialogue entre les disciplines. Comme en proposant une approche globale des problèmes de santé liés au cancer. La vie de l’individu confronté au risque de cancer, la vie de l’individu connaissant ou ayant connu l’expérience du cancer, est touchée par une série d’événements, entremêlés et inextricables. Risques professionnels, habitudes de vie (alimentaires, sportives…), risques génétiques, expositions aux substances cancérigènes, possibilité de pouvoir compter sur ses proches… ces facteurs, et bien d’autres, ne se présentent pas à l’individu de manière pure, isolés les uns des autres.

Il apparaît ainsi indispensable de faire échanger les disciplines scientifiques pour accéder à un haut niveau de compréhension des phénomènes. Et ainsi pouvoir imaginer des solutions pertinentes et efficaces. Pour une prévention plus efficace, l s’agit donc de mobiliser :

- les sciences humaines et sociales (SHS),

- l’épidémiologie,

- la santé publique,

- l’environnement et la nutrition.

À cette ambition s’ajoute la volonté de promouvoir la recherche interventionnelle. C’est-à-dire une recherche soucieuse de déboucher sur des actions pouvant influencer la santé de la population générale ou d’une population en particulier.

Les enjeux de recherche dans ce domaine d’innovations du CLARA conduisent à mettre en évidence les 4 sous-domaines présentés ci-dessous.

Prévention

Il apparaît clair que la prévention, sous toutes ses formes, nécessite des expertises plurielles. Les approches « macros » − à l’échelle de la population d’un territoire – et les approches « micros » − à l’échelle d’un petit groupe (par exemple, le couple parents/fille dans le cas de la vaccination anti-HPV), voire d’un individu, nécessitent d’être conjuguées pour :

- la construction des programmes de prévention,

- l’évaluation de leur impact,

- leur perception,

- ainsi que leur appréhension par les différents acteurs (professionnels de santé, professionnels de l’éducation, grand public, personnes malades, aidants, etc.).

La mobilisation des SHS, de l’épidémiologie et de la santé publique, et au-delà, leur mise en dialogue, apparaissent donc comme la condition sine qua non de l’établissement d’une prévention de qualité. C’est-à-dire efficace dans ses résultats et scientifique dans ses méthodes.

Il convient de souligner l’enjeu que représente une telle fédération des disciplines. En effet, on constate celles-ci, d’une part, sont nombreuses (la seule catégorie « SHS » regroupant plus d’une vingtaine de disciplines : psychologie, sociologie, anthropologie, économie, géographie, philosophie, sciences de gestion, droit, etc.) et, d’autre part, elles possèdent des traditions et des pratiques scientifiques parfois fort différentes. Elles se distinguent donc en termes d’approches :

- épistémologique,

- théorique et méthodologiques,

- mais aussi de publication et de valorisation.

Si la prévention est intrinsèquement pluridisciplinaire, tous les chercheurs impliqués dans des projets de recherche « prévention » ne se reconnaissent pas forcément experts de celle-ci. Cependant, ils peuvent être mobilisés pour des compétences (théoriques ou méthodologiques) transverses.

Il apparaît donc crucial de constituer des groupes de travail. Ces groupes rassemblant des experts connus et reconnus de la prévention, à même de définir des programmes pertinents et cohérents avec les politiques régionales ou nationales en vigueur ou à venir. D’autant plus que le territoire du CLARA peut compter sur les expertises :

- du Centre Hygée,

- sur la dynamique constituée autour de l’Institut PRESAGE (Prévention Santé Globale),

- et sur l’existence du laboratoire pluridisciplinaire HESPER (Health Services and Performances Research) de l’Université de Lyon.

Sciences Humaines et Sociales

Comme précédemment rappelé, la catégorie « SHS » regroupe un grand nombre de disciplines. Celles-ci sont porteuses de problématiques, de méthodes et de regards particuliers. S’il est illusoire de prétendre à l’exhaustivité, citons tout de même quelques enjeux auxquels de santé publique ou d’organisation de soins elles doivent faire face :

- La chronicisation de la maladie et l’augmentation de la survie. Celles-ci ont un impact sur la vie sociale de l’individu (maintien et retour à l’emploi…), du conjoint et plus généralement des proches,

- Les questions éthiques, relatives à la « personnalisation » des traitements. Mais également à l’inclusion des patients dans les essais thérapeutiques, qui deviennent eux-mêmes une « norme de soin »,

- Le vécu et la qualité de vie associés à de nouvelles approches thérapeutiques (par exemple, la surveillance active dans le cancer de la prostate). Cela intégre les questions relatives à la relation soignant-soigné,

- Le « virage ambulatoire » et l’articulation ville-hôpital. Plus largement encore, on peut citer l’efficacité des collaborations entre acteurs de la santé à l’échelle d’un territoire. Ces interactions mobilisent notamment les compétences des sciences de gestion ou de l’économie.

Bon nombre de ces thématiques recoupent celles que l’on peut rencontrer dans le sous-domaine « prévention ». Ainsi, la constitution d’un sous-domaine « SHS » se justifie par la possibilité de sensibiliser des chercheurs. Ceux-ci ne se reconnaissant pas forcément experts en prévention, à l’intérêt de leurs travaux de recherche pour la lutte contre le cancer. L’enjeu est notamment de mobiliser cette communauté de chercheurs afin de l’intégrer dans des projets de recherche clinique. Cet enjeu consiste à mieux prendre en compte leur dimension à la fois psychologique, économique ou sociale.

Répartition de la recherche SHS sur le territoire régional

En SHS, sur le périmètre du CLARA, l’univers de la recherche académique n’est pas structuré autour de laboratoires ayant le cancer – ni même la santé – pour seul objet. On peut néanmoins citer quelques acteurs phares :

- le Groupe de Recherche en Psychologie Sociale (GRePS) de l’Université Lyon 2,

- le laboratoire Triangle à Lyon,

- le Laboratoire Inter-Universitaire de Psychologie (LIP),

- ou le laboratoire PACTE (laboratoire de sciences sociales) à Grenoble,

- ainsi que les groupes de recherche en sciences de gestion appliquées à la santé Asclepios à Clermont Ferrand et IFROSS à Lyon.

Environnement

Environnement

Santé Publique France estime qu’entre 5% et 10% des cancers seraient liés à des facteurs environnementaux. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer :

- la pollution de l’air extérieur et intérieur, les perturbateurs endocriniens, l’exposition aux nanoparticules ou encore les pesticides.

Cette thématique est à la croisée de problématiques relatives :

- à des comportements individuels,

- aux politiques de santé,

- ou encore aux politiques urbaines.

Elle mobilise des compétences qui se veulent de plus en plus intégrées. Par exemple, la géographie et la géomatique servent à mieux identifier les schémas d’exposition et comprendre les inégalités territoriales. Également, l’épidémiologie et la biologie moléculaire permettent une meilleure appréhension des mécanismes biologiques impliqués dans la cancérogénèse et induits par des polluants.

Ce sous-domaine répond à un double enjeu :

- caractériser finement les substances cancérigènes, leur mode de propagation et l’exposition des individus,

- et identifier les leviers permettant de limiter leurs effets.

Au sein de ce sous domaine, se développe également les questions relatives aux facteurs de risque en milieu professionnel. Par exemple, l’exposition à des substances cancérigènes ou aux rayonnements est étudiée. Évaluer la part des cancers d’origine professionnelle, les repérer et améliorer les démarches d’indemnisation consistent les jalons à venir. L’identification des expositions professionnelles participera à mieux les prévenir, notamment chez des patients en activité professionnelle.

Outre le problème de santé publique majeur que représente l’exposition environnementale aux substances cancérigènes ou prétendues telles, la constitution de ce sous-domaine se justifie aussi par l’existence, sur le territoire, d’acteurs phares comme le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) ou le Département Cancer & Environnement du Centre Léon Bérard. L’expertise s’appuie également sur des équipes du GReD ou du CRCL.

Nutrition

Nutrition

Une alimentation inadéquate associée à une activité physique insuffisante est un déterminant majeur des principales maladies chroniques telles que le cancer. Améliorer les connaissances dans ce champ d‘étude constitue un excellent levier pour adapter les politiques de prévention, tant en primaire qu’en tertiaire. Le sous-domaine Nutrition intègre des approches de recherche fondamentale jusqu’aux applications cliniques.

Les avancées récentes ont souligné les mécanismes de cancérogénèse associés :

- aux facteurs de risque nutritionnels et métaboliques,

- les relations entre expression génique et régime alimentaire,

- et également le rôle entre nutrition et microbiome.

D’autre part, la maladie comme la plupart des traitements, impacte sur l’alimentation des patients. Cela augmente donc sensiblement des risques de malnutrition et la morbidité associée à cet effet secondaire. Des bénéfices déterminants ont été démontrés ces dernières années en termes de qualité de vie et de survie, en proposant une prise en charge adaptée sur le plan de la nutrition. Mais aussi en proposant de l’activité physique ou encore de la gestion du surpoids chez les patients. Les développements à venir résident tant sur les compréhensions des liens entre maladies métaboliques (obésité) et cancer, que sur les freins à la mise en place de programmes d’activité physique.

L’activité de recherche dans ce champ s’appuie sur :

- le Centre Européen pour la Nutrition en Santé (CENS),

- le laboratoire CarMen,

- les Centres de Recherche en Nutrition Humaines d’Auvergne et de Rhône-Alpes,

- la Fédération Santé Mobilité, le Centre Léon Bérard,

- ou encore l’Unité de Nutrition Humaine de Clermont-Ferrand.

Faciliter les collaborations entre chercheurs par l’animation scientifique

En matière d’animation scientifique, les objectifs du CLARA sont multiples. Ils visent :

- à faciliter le rapprochement des disciplines scientifiques,

- à faire émerger de nouvelles pistes de coopérations scientifiques,

- et à optimiser l’organisation territoriale de la recherche sur le cancer.

Le CLARA place l’innovation au service de la lutte contre le cancer.

Depuis 2003, 206 événements organisés par le CLARA et 130 subventions allouées à des manifestations scientifiques.

Forum de la Recherche en Cancérologie

Vitrine du Cancéropôle CLARA, le Forum de la Recherche en Cancérologie Auvergne-Rhône-Alpes est le rendez-vous annuel incontournable pour les acteurs régionaux impliqués dans le champ de l’oncologie. En effet, il rassemble chaque année 500 à 600 participants. Véritable lieu d’échange sur les grands enjeux de la recherche sur le cancer, le Forum favorise le rapprochement entre les disciplines scientifiques et stimule l’émergence de nouvelles collaborations.

Vitrine du Cancéropôle CLARA, le Forum de la Recherche en Cancérologie Auvergne-Rhône-Alpes est le rendez-vous annuel incontournable pour les acteurs régionaux impliqués dans le champ de l’oncologie. En effet, il rassemble chaque année 500 à 600 participants. Véritable lieu d’échange sur les grands enjeux de la recherche sur le cancer, le Forum favorise le rapprochement entre les disciplines scientifiques et stimule l’émergence de nouvelles collaborations.

Structuré sous forme de symposia thématiques, le Forum aborde des sujets en phase avec les priorités actuelles et les sujets d’avenir. Cela concerne aussi bien la recherche fondamentale que les développements cliniques actuels. Également, il donne la parole à la fois aux leaders d’opinion et aux acteurs de demain. Par conséquent, le Forum se destine à valoriser et promouvoir l’excellence de la recherche en cancérologie en Auvergne-Rhône-Alpes.

Enfin, dans un souci de mutualisation, le Forum du CLARA intègre depuis 2018 plusieurs temps forts complémentaires :

- Un congrès scientifique de haut niveau pendant 2 jours,

- Un espace privilégié pour faciliter les échanges intersectoriels entre le monde académique et le tissu industriel. Cela permet notamment la prise de rendez-vous face-à-face,

- Un lieu de rencontres entre jeunes ou futurs diplômés et recruteurs dans le domaine de l’oncologie,

- Une soirée d’information à destination du public pour présenter les avancées de la recherche sur le cancer. Cette soirée est organisée en partenariat avec des associations de patients.

Qu’est-ce que le programme de soutien aux manifestations scientifiques ?

En lien avec sa mission Animation Scientifique, le CLARA est attentif au rayonnement de l’excellence scientifique d’Auvergne-Rhône-Alpes. Animateur de réseau, il développe un programme de soutien aux manifestations scientifiques ou grand-public en oncologie se déroulant sur la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le thème de ces manifestations doit être dédié à la recherche en cancérologie. Également, il peut relever de tous les domaines et disciplines scientifiques, et ce depuis la recherche fondamentale et translationnelle jusqu’à la recherche clinique. Cela inclut l’épidémiologie, les sciences humaines et sociales ainsi que la santé publique.

A partir de 2018, les contours du programme sont adaptés au contexte actuel (nombre grandissant de demandes, évolution des attentes). Le programme est ouvert tout au long de l’année. Également, il étudie chaque trimestre les demandes de soutien.

Ces demandes pourront concerner un soutien financier :

- jusqu’à 1 500 € pour une manifestation scientifique à dimension régionale ou nationale,

- ou jusqu’à 4 000 € pour un événement international organisé en Auvergne-Rhône-Alpes.

Le CLARA soutient les jeunes chercheurs.

Le CLARA propose pour chaque événement de traduire tout ou partie du soutien financier en l’attribution d’un prix « jeune chercheur ». Celui-ci récompense une communication de qualité dans le domaine de la cancérologie. En contrepartie du soutien accordé, une visibilité du CLARA lors d’évènements sera sollicitée, en particulier sous forme d’un stand d’exposition. Cette présence permettra d’une part, de mieux faire connaitre les actions du CLARA, et d’autre part de créer plus de liens avec les participants.

Participer à des événements partenaires

Au cours de la période 2018-2022, le CLARA sera attentif à poursuivre ses efforts de co-construction et de mutualisation d’événements. L’accent sera mis sur les thématiques d’intérêt énumérées dans notre feuille de route. Et ce, en assurant le décloisonnement entre les disciplines, les secteurs d’activités ainsi que les territoires.

Citons en exemple quelques initiatives qui seront développées dans le cadre de la programmation, avec une récurrence annuelle ou biannuelle :

- La Journée Collaborative de Lyonbiopôle. L’association avec le pôle de compétitivité en sciences de la vie Lyonbiopôle se poursuivra en co-organisant des tables rondes dans le domaine de l’oncologie lors de cette journée annuelle. Elles associeront aussi bien des chercheurs que des industriels. Ces groupes de réflexion permettront d’échanger sur de grands enjeux de santé. Mais également sur les principales problématiques médicales ainsi que les défis technologiques et scientifiques à relever. Enfin, elles donneront la possibilité d’échanger sur les solutions innovantes à développer. Les participants pourront ainsi participer à l’émergence de projets collaboratifs innovants qui répondent à ces grands enjeux.

- La Journée Recherche Clinique du GIRCI Auvergne-Rhône-Alpes. Le partenariat avec le GIRCI, mis en place depuis 3 ans, s’ouvrira désormais à l’animation d’une session dédiée au CLARA durant la journée annuelle du GIRCI. Cette participation permettra d’échanger plus étroitement avec le réseau des cliniciens de la région. Elle permettra également de détecter les enjeux médicaux actuels ainsi que les recherches associées à soutenir. Enfin, elle encouragera le décloisonnement entre la recherche et la clinique.

- Le symposium international du Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon (CRCL). Ce congrès scientifique, organisé tous les deux ans, développe un programme de haut niveau pour aborder les dernières avancées scientifiques et cliniques dans les principaux domaines de la biologie du cancer. Le CLARA accompagne cet événement qui participe à la visibilité internationale de la recherche sur le cancer de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

- Les Rencontres de la Cancérologie Française (RCFr). Au fil des éditions, les RCFr se sont établies dans le paysage des rendez-vous incontournables. Il s’agit d’un forum d’échanges autour des grands sujets de la cancérologie : aspects médico-scientifiques, organisationnels, sociétaux, et médico-économiques. Le CLARA participera aux prochaines rencontres afin de diffuser les expertises régionales selon les thématiques qui y seront abordées.

Coordonner des groupes de travail

La mise en place de groupes de travail constituera un moyen d’action pertinent pour impulser des collaborations et mener une animation en cohérence avec la stratégie scientifique. Le CLARA se concentre sur le développement de trois initiatives :

Les Ateliers du CLARA

Les Ateliers du CLARA

Organisés seul ou en partenariat, les Ateliers du CLARA ont pour objectif de constituer des groupes de réflexion autour d’un thème scientifique ou de santé publique ciblé. Ils rassemblent des équipes de recherche régionales et favorisent l’interdisciplinarité. Ces réunions ont comme ambition de :

- Effectuer un état des lieux des forces en présence et des projets existants. Créer une une dynamique sur un domaine particulier ;

- Définir des enjeux stratégiques et des actions à mettre en œuvre (animation scientifique, programme structurant, …) ;

- Initier le montage de projets dans le cadre d’un appel à manifestations d’intérêt thématique visant à faire émerger des collaborations régionales.

Les Transversales du CLARA

Les Transversales du CLARA

Les Transversales du CLARA constitueront une initiative en faveur du décloisonnement entre les sciences humaines et sociales et la santé publique. Elles auront pour objectif de :

- Favoriser l’interconnaissance entre les chercheurs issus des champs des SHS, du droit, de la santé publique, de l’épidémiologie, de la nutrition et de l’environnement et travaillant sur des thématiques liées à la santé ;

- Construire des partenariats en vue des appels à projets nationaux – en particulier ceux de l’INCa – afin de renforcer les candidatures et limiter les effets de concurrence sur le périmètre du CLARA.

Les Transversales pourront être menées en collaboration avec des organisations sensibilisées à ce nécessaire rapprochement, tels que les SIRIC.

Des initiatives intercancéropôles

Des initiatives intercancéropôles

Le CLARA s’attache à travailler en concertation avec les autres cancéropôles pour appuyer des initiatives. Ainsi, ces initiatives nécessitent de mobiliser des équipes de recherche dans d’autres régions. Cette volonté concerne en priorité des thématiques de niche pour lesquelles la masse critique de chercheurs est insuffisante pour engager une action ambitieuse à l’échelle du CLARA. A titre d’illustration, il est possible de citer l’action de CLARA pour la participation des équipes régionales dans la constitution d’un réseau national autour des cellules souches des tumeurs solides. Le CLARA s’engage également activement à la structuration des initiatives inter-cancéropôles dans le domaine des SHS. Cela consiste à participer aux réflexions engagées dans ce domaine avec l’INCa.

Informer sur les opportunités de financement de la recherche

Tout au long de l’année, le CLARA organise des rencontres d’information, destinées à la communauté scientifique en cancérologie. Celles-ci se nomment les Informatives du CLARA. Ces sessions donnent la parole à des agences de financement de la recherche, des fonds de dotation, des fondations ou toute autre source de financement caritatif. Leur but est de renseigner les chercheurs « en avant-première » sur la programmation de leurs appels à projets. Également, c’est une occasion de connaître les modalités de dépôt, de mieux apprécier les attentes des agences dans leurs appels d’offre. Suivies d’un temps convivial, les Informatives sont aussi une occasion de nouer des contacts et de favoriser l’émergence de projets.

Au cours de la période 2018-2022, le CLARA favorisera la mise en lumière de financements inédits proposés par des fonds de dotation ou des organismes à but non lucratif, afin d’inciter les chercheurs de la région à proposer des candidatures. Seront sollicités à titre d’exemple la Fondation ARC, l’INCa, Janssen Horizon, la fondation BMS pour la recherche en immuno-oncologie. Enfin, le CLARA dédiera annuellement une session des Informatives pour présenter le calendrier de ses appels à projets.

Au total, 4 à 5 Informatives seront organisées chaque année.

Agir en faveur de la montée en compétences des jeunes chercheurs

L’École Régionale de Cancérologie Auvergne-Rhône-Alpes souhaite apporter une offre répondant aux besoins variés des jeunes chercheurs de la région. En effet, ces besoins sont à la fois liés à la formation et l’acquisition de compétences à destination.

Le CLARA soutient une vision étendue de la notion de « compétences ». En effet, il s’attache à favoriser l’acquisition de compétences scientifiques de pointe – via le programme de mobilité ou le soutien à la construction de diplômes spécifiques – mais aussi en proposant aux jeunes chercheurs d’être sensibilisés aux enjeux scientifiques, sociaux et organisationnels de la cancérologie. Cette sensibilisation passe par la tenue des Oncoriales, un événement à destination des jeunes chercheurs et soignants. Le CLARA œuvre également à favoriser l’employabilité des jeunes diplômés. C’est pourquoi, dans l’année, il offre des cadres de rencontres privilégiés avec des industriels.

De manière transversale, ces actions ont également pour objectif de favoriser la montée en compétences et l’interconnaissance entre des jeunes chercheurs issus d’horizons disciplinaires pluriels. En effet, le CLARA estime que l’élaboration des travaux de recherche interdisciplinaires de demain se prépare aujourd’hui par la construction d’une culture commune. Cette ambition s’intègre naturellement dans les stratégies d’enseignement supérieur et de recherche des programmes :

- I-Site de Clermont-Ferrand,

- et IDEX de Lyon et Grenoble.

Qu’est-ce que les Oncoriales ?

Qu’est-ce que les Oncoriales ?

Les Oncoriales visent à rendre visible les formations existantes sur le territoire relatives à la cancérologie. En effet, elle encourage les collaborations avec les COMUe régionales (Université Clermont Auvergne, Université Grenoble Alpes, Université de Lyon) afin de proposer ces formations aux étudiants et doctorants intéressées par celles-ci. Le CLARA s’appuie également sur les parcours d’excellence mis en place par les Labex. Toutefois, ces parcours doivent être investis dans le champ de la cancérologie (DEVweCAN, PRIMES). Le CLARA est attentif aux perspectives de développement de nouvelles formations supérieures au travers du PIA avec les EUR (Écoles Universitaires de Recherche) et l’IHU Lymfinity. Le Cancéropôle peut ainsi apporter une double expertise :

- celle de mobilisation des acteurs pertinents dans le domaine de la cancérologie (à l’intérieur et à l’extérieur du champ académique),

- et celle de relais des besoins exprimés par ces acteurs.

Des travaux de recensements des formations se poursuivront. Un « Annuaire des chercheurs SHS en santé » est actuellement en cours d’élaboration. A cela s’ajoutera un annuaire des Masters au sein desquels la cancérologie tient une place importante. Outre l’intérêt que peut constituer un tel annuaire pour les acteurs académiques, il représente un outil de visibilité à destination de l’univers socio-économique . En effet, il expose les compétences développées sur le territoire, et en ce sens participe à l’effort d’articulation entre les sphères académiques et industrielles.

Un réseau régional de jeunes talents

Un réseau régional de jeunes talents

Le CLARA souhaite apporter une nouvelle dimension à son événement annuel « les Oncoriales ». En effet, celui-ci a pour objectif de partager avec les jeunes chercheurs et soignants les enjeux actuels de la cancérologie (en termes de recherche scientifique, d’organisation des soins, de thérapies, de vécu des patients…). Le schéma général des Oncoriales consiste à articuler les séances plénières de chercheurs confirmés, de soignants et de patients, à des ateliers participatifs couvrant des thématiques larges. Les thèmes de ces ateliers variant de la vulgarisation scientifique, aux besoins en formation, ou encore les enjeux de l’interdisciplinarité. Par ailleurs, l’occasion est donnée aux jeunes chercheurs de présenter leurs travaux de recherche. Enfin, l’association Oncolab est libre de mener des actions d’animation.

Organisées pour la première fois en 2015, le CLARA maintient la « montée en puissance » de l’événement, dans un cadre similaire à une université d’été en :

- confirmant le format de deux journées,

- nouant des collaborations plus étroites avec des partenaires privés ou associatifs qui s’engagent dans l’organisation de l’événement,

- maintenant la gratuité de l’événement (y compris hébergement, repas, transport) pour ses participants.

Encourager les formations

Encourager les formations

La volonté du CLARA est de se placer comme « facilitateur » auprès des universitaires, afin de les aider à mettre en œuvre des actions de formation identifiées comme d’importance. Cette identification procède de l’expertise propre du CLARA dans le champ de la cancérologie. Elle dépend également du recueil direct de besoin auprès des acteurs, au travers du Comité Pédagogique et du Comité des jeunes chercheurs de l’École Régionale de Cancérologie. En effet, ces comités regroupent respectivement enseignants-chercheurs et doctorants ou jeunes docteurs.

Concrètement, il s’agit de favoriser la collaboration entre des Écoles Doctorales couvrant des disciplines différentes. Et cela dans le but de proposer à leurs doctorants des formations communes « certifiantes ». C’est-à-dire comptant pour les activités de formation qui incombent à tout doctorant. Deux exemples permettent d’illustrer cette action :

- Des Écoles Doctorales couvrant des disciplines de sciences humaines et sociales d’une part, de santé publique d’autre part. Elles pourront, avec le CLARA, construire une journée de formation dédiée par exemple aux enquêtes qualitatives ;

- Des Écoles Doctorales des champs des sciences de la vie pourront mettre en place des formations en biostatistiques et bioinformatique. Deux domaines où les besoins sont nombreux.

Dans tous les cas, le CLARA aura un double rôle :

- de mise en relation des acteurs pertinents pour monter de telles actions et de mobilisation d’experts des sujets traités ;

- de diffusion de l’information auprès de son réseau de jeunes chercheurs travaillant en cancérologie.

Soutenir la mobilité des jeunes chercheurs

Soutenir la mobilité des jeunes chercheurs

Le programme Mobilité permet à des jeunes chercheurs* d’acquérir de nouvelles compétences. Cela a lieu dans le cadre d’un partenariat avec un laboratoire tiers, le plus souvent situé à l’étranger. Cet appel à candidatures subventionne à hauteur de 2 500 € maximum, relatifs à des séjours durant généralement une à trois semaines :

- frais de transport,

- hébergement,

- et la restauration.

* étudiants en 2eannée de Master souhaitant se rendre à un congrès scientifique ; jeunes chercheurs (doctorants, post-doctorants, vacataires ou chercheurs statutaires (depuis moins de 5 ans) se rendant dans un laboratoire étranger en vue d’y acquérir de nouvelles compétences ; étudiants de médecine engagés dans une thèse de science.

Le CLARA renforce ce programme à plusieurs niveaux du fait de plusieurs enjeux :

- Les besoins croissants de ce type de soutien, tant d’un point de vue quantitatif (augmentation du nombre de candidatures) que d’un point de vue qualitatif (élargissement des champs disciplinaires concernés),

- Une volonté du CLARA de déployer sa stratégie dans le domaine de la formation des jeunes chercheurs.

C’est pourquoi aujourd’hui le CLARA s’engage à :

- Instruire les candidatures chaque trimestre, pour une meilleure mise en concurrence et sélection des dossiers ;

- Associer les Écoles Doctorales du territoire dans la sélection et le financement des candidatures à la mobilité.

Le programme vise le soutien de 8 à 10 mobilités par an.

Proposer des financements de thèse

Le financement de thèses constitue un enjeu majeur du développement de la recherche en cancérologie. Il assure la formation des chercheurs de demain et permet également de doter les laboratoires de recherche de jeunes chercheurs. Ceux-ci contribuent ainsi à leur politique de recherche, à la publication d’articles, et in fine à leur rayonnement national, voire international.

Constatant la raréfaction des ressources – raréfaction qui touche l’ensemble des disciplines scientifiques − le CLARA souhaite initier une démarche nouvelle? Celle-ci vise à procurer un financement de thèse à des jeunes chercheurs du territoire. Cette démarche devra impliquer une pluralité d’acteurs, académiques – établissements universitaires, écoles doctorales – mais aussi industriels, pour faciliter le financement de thèses académiques ou CIFRE.

Le CLARA souhaite soutenir une initiative qui a fait ses preuves : une double formation en médecine et en sciences, autrement connue sous le nom de MD PhD. Il s’agit de proposer à des étudiants en médecine ou pharmacie une formation scientifique précoce de haut niveau en parallèle à leur formation médicale. Cela est rendu possible grâce au partenariat entre l’ENS Lyon et la Faculté de Médecine Lyon 1. Le CLARA s’investira dans cette action selon les moyens mobilisés.

Faciliter l’employabilité des jeunes talents

Dans l’optique d’accroître l’interconnaissance entre les jeunes diplômés et les industriels, le CLARA souhaite développer des actions favorisant la rencontre entre ces deux mondes. Outre la constitution d’annuaire des formations, qui rendra visible les compétences développées sur le territoire, le CLARA mettra en place des événements dédiés à cette interconnaissance.

En particulier, des sessions intitulées « Career Corner » seront adossées au Forum du CLARA et aux Oncoriales. Elles proposeront à des industriels – en priorité à des « jeunes pousses » – de présenter leur activité et leurs besoins en termes de compétences. Sans se présenter comme des sessions de recrutement, ces moments de « réseautage », imaginés en format court, s’adresseront aux étudiants de Master recherchant un stage ou un futur emploi. Mais également aux doctorants ou jeunes docteurs cherchant un poste hors de l’univers académique. Ces sessions seront organisées en partenariat avec l’association BioDocs-Lyon.

Soutenir l’émergence de projets innovants : OncoStarter/Études ancillaires

La maturité des projets de recherche est un facteur clef pour leur sélection dans les appels à projets nationaux et internationaux. En effet, ceux-ci sont fortement compétitifs. Trois éléments sont classiquement relevés dans les évaluations des projets non retenus :

La maturité des projets de recherche est un facteur clef pour leur sélection dans les appels à projets nationaux et internationaux. En effet, ceux-ci sont fortement compétitifs. Trois éléments sont classiquement relevés dans les évaluations des projets non retenus :

- le manque de résultats préliminaires tendant à valider le concept du projet ;

- des faiblesses dans l’écriture des dossiers nuisant à une bonne compréhension des objectifs et des enjeux du projet ;

- ainsi qu’une stratégie approximative pour les développements ultérieurs envisageables.

Le programme OncoStarter/Études ancillaires, appel à projets « Émergence » du CLARA, vise à répondre à ces difficultés. Depuis 2011, il fait gagner en maturité des projets innovants. Ceux-ci sont originaux et réunissent une ou plusieurs jeunes équipes dans le périmètre régional. En complément d’une aide financière allouée pour consolider les données scientifiques existantes, ce programme propose aux équipes sélectionnées un accompagnement personnalisé pour renforcer la qualité du projet durant l’année de soutien. Après 9 éditions passées, le programme est aujourd’hui bien identifié et reconnu par le réseau régional de chercheurs et nos partenaires.

2018-2022 : évolution du dispositif OncoStarter/Études ancillaires

Pour 2018-2022, le CLARA souhaite faire évoluer sensiblement le dispositif OncoStarter/Études ancillaires afin de répondre à des besoins croissants. Tout d’abord, le programme OncoStarter/Études ancillaires est articulé en deux types distincts de dispositifs :

- Une édition principale sous forme d’un appel à projets annuel.

Ce dernier sera libre de thématique dans le champ de la recherche translationnelle et des SHS-E-SP. Cette ouverture permettra un élargissement du réseau de répondants. Notamment par la réception de dossiers mixtes en termes de disciplines et agira en faveur du décloisonnement disciplinaire, sectoriel et territorial.

- Une édition thématisée sous forme d’appel à manifestations d’intérêt.

Ce dispositif est parfaitement articulé avec la stratégie scientifique du CLARA. C’est pourquoi, il se focalisera sur les thématiques régionales d’intérêt. Il s’agira de recueillir des propositions de projets s’inscrivant dans la thématique d’ouverture. Les candidats participeront ensuite à un groupe de travail pour échanger sur leurs projets, afin de recalibrer leurs dossiers ou envisager des collaborations avec d’autres candidats, en vue d’un financement. Les conditions de recevabilité et d’expertises des dossiers seront inchangées par rapport à l’édition principale d’OncoStarter/Études ancillaires.

Avec cette double mécanique, le CLARA souhaite soutenir en moyenne 10 à 12 projets par an, tout en conservant un taux de sélection cohérent, compris entre 25% et 30%.

D’autre part, conscient de la valeur ajoutée du programme OncoStarter/Études ancillaires, le CLARA souhaite se concentrer sur sa consolidation et sa valorisation. Ainsi, le il porte l’ambition de :

- Attirer des partenaires pour le soutien du dispositif. Avec notamment comme première réalisation dès 2018 un appui de plusieurs comités départementaux de la Ligue contre le Cancer. Ce soutien s’inscrit dans une convention de partenariat pluriannuel visant conjointement à l’élaboration du cahier des charges de l’appel à projet, à la sélection finale des dossiers, à un soutien financier et à la diffusion des résultats des lauréats auprès du grand public et donateurs ;

- S’engager dans une démarche aux côtés des porteurs de projets (lauréats comme candidats) pour assurer la promotion de leurs projets auprès de nouvelles opportunités de financements ;

- Optimiser l’accompagnement des projets soutenus en post-programme, en renforçant les liens avec les SATT et en organisant des sessions conjointes d’information et de sensibilisation au transfert industriel.

Comment accompagner les projets vers des relais de financements ?

Le CLARA souhaite accentuer un positionnement de point d’accès à la connaissance fine de l’écosystème régional et valoriser son activité de repérage de projets à fort potentiel. Par le biais de ses programmes de soutien comme de ses événements, le CLARA dispose d’un catalogue de projets dont la valeur scientifique est évaluée au cours du processus de sélection. Les moyens financiers alloués à chaque programme ne permettent pas de financer tous les projets jugés de bonne qualité. Ainsi, l’enjeu consiste à pouvoir accompagner ces projets pour trouver des relais de financement.

Pour cette raison, le CLARA affiche comme ambition pour les années à venir de développer des partenariats avec des organisations à but non lucratif (associations, fondations) dont leur mission principale est de récolter des fonds pour soutenir la recherche sur le cancer. Le CLARA apportera la visibilité nécessaire à ces projets auprès de ces partenaires. Dans cette optique, le CLARA travaille notamment avec l’association Odysséa et la Fondation MSDAvenir.

De même, les collaborations entre le CLARA et les structures de valorisation régionales se renforceront. En effet, certaines proposent des outils de financement spécifiques. A titre d’exemple, une coopération avec la direction régionale Rhône Auvergne du CNRS sera amorcée. Celle-ci pourrait prendre la forme de revue de projets du portefeuille OncoStarter/Études ancillaires. Et ce, afin de qualifier en amont les projets éligibles à un financement de pré-maturation du CNRS.

Engager des actions structurantes

Ça veut dire quoi ?

Accueillir des chaires d’excellence

Le CLARA poursuit son investissement dans la construction de chaires de recherche. En effet, cela se traduit par le renforcement de ses actions dans le domaine des sciences humaines et sociales et de la prévention. Cet investissement est motivé par les nombreux avantages de ce dispositif :

- Les chaires accélèrent la recherche sur des thématiques identifiées comme d’importance ;

- Elles renforcent la visibilité d’un site et structurent la recherche à son échelle. Cela est possible, soit en finançant des chercheurs qui y sont déjà implantés, soit en faisant venir un chercheur de renom ;

- Elles environnent le titulaire de la chaire en finançant, le plus souvent, des doctorats, des post-doctorats et des postes d’ingénieurs ;

- Elles autorisent l’implication d’une multitude d’acteurs, parmi lesquels peuvent se trouver des industriels, créant ainsi une dynamique favorable.

Le CLARA est impliqué dans 3 projets avancés de chaires de recherche :

- La chaire d’excellence Santé et territoires

Cette chaire implique : le CLARA, l’Institut d’Administration des Entreprises de Clermont-Ferrand et le Centre Jean Perrin et plus précisément son groupe de recherche Asclepios. S’inscrivant dans les thématiques de ce groupe de recherche, la chaire développe des recherches en sciences de gestion portant sur les innovations organisationnelles en cancérologie. Les travaux de cette chaire reposent sur des travaux communs avec le Québec.

- La chaire d’excellence Presage

Le projet d’Institut régional de prévention et de santé globale (Presage) est une initiative s’inscrivant dans la dynamique de l’IDEX de Lyon. L’enjeu est de mettre à profit l’expertise développée en prévention en cancérologie sur l’identification de facteurs de risques ou les interventions en population. Cela est réalisé à l’échelle des maladies chroniques. Le programme Presage vise ainsi à fédérer les équipes de recherche spécialisées dans le domaine de la prévention (toutes disciplines confondues) et à construire des projets de recherche pluridisciplinaire. Enfin, cela permet notamment de mettre l’accent sur la recherche interventionnelle.

- La chaire INCa en SHS sur la médecine personnalisée

Le CLARA est un des acteurs de la création d’une chaire INCa en SHS, avec l’Université de Lyon, le SIRIC de Lyon (LYric) et l’ENS de Lyon. Celle-ci porte sur les enjeux relatifs au développement de la médecine personnalisée. Elle permet l’implantation sur le territoire lyonnais d’un chercheur réputé et contribue ainsi au renforcement de la dynamique SHS autour du cancer.

Valoriser et promouvoir les projets en oncologie

Dans le cadre de la nouvelle feuille de route 2018-2022, le CLARA renforce ses efforts afin d’assurer une valorisation des résultats de la recherche à tous les étages. En premier lieu, le CLARA est attentif au continuum recherche fondamentale, translationnelle et clinique. Il poursuit son investissement pour conforter son positionnement en faveur du transfert de technologies dans le domaine de l’oncologie. Également, il œuvre à la mise en place de collaborations avec des entreprises innovantes. Il a la volonté de se positionner comme la porte d’entrée privilégiée de la cancérologie régionale et de pouvoir valoriser un portefeuille de projets. Pour cela, l’objectif est de promouvoir les expertises régionales et des projets promoteurs pour attirer des financements complémentaires publics et privés.

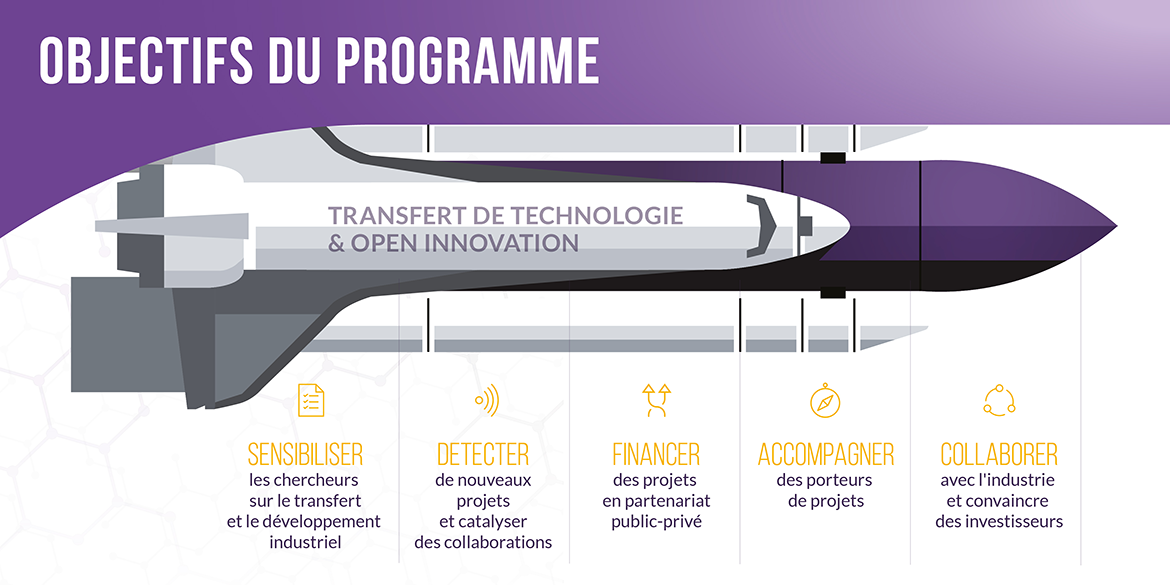

Œuvrer en faveur du transfert industriel pour une valorisation économique

La preuve du concept d’un nouvel outil, service ou produit en oncologie est une étape risquée. Néanmoins, elle reste indispensable pour la valorisation d’une découverte faite en laboratoire. Cette preuve du concept est un goulot d’étranglement limitant le développement d’innovations potentielles au bénéfice du patient en oncologie.

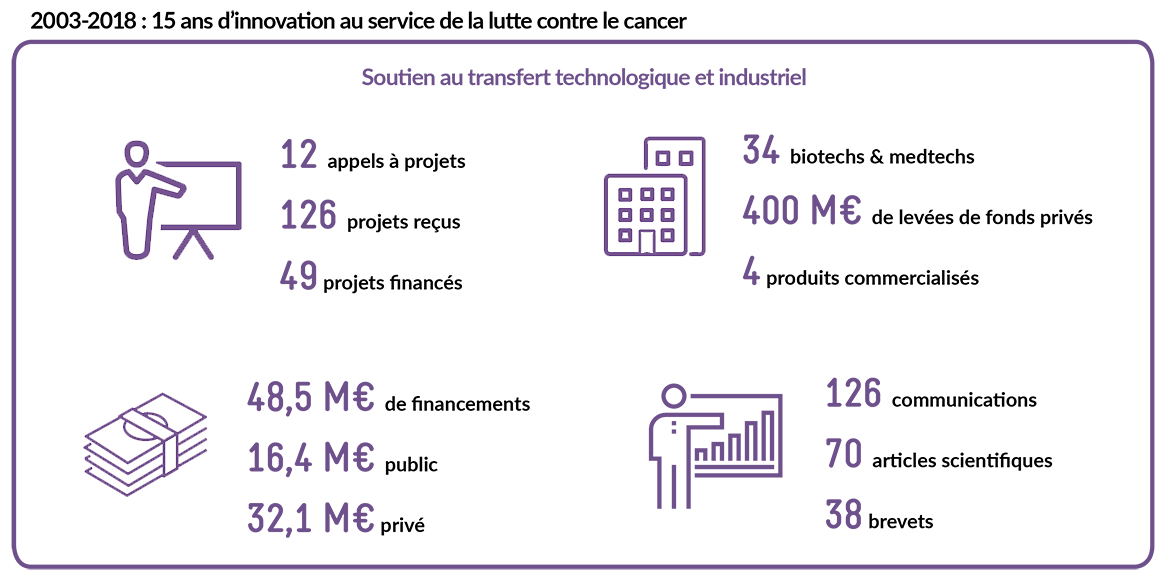

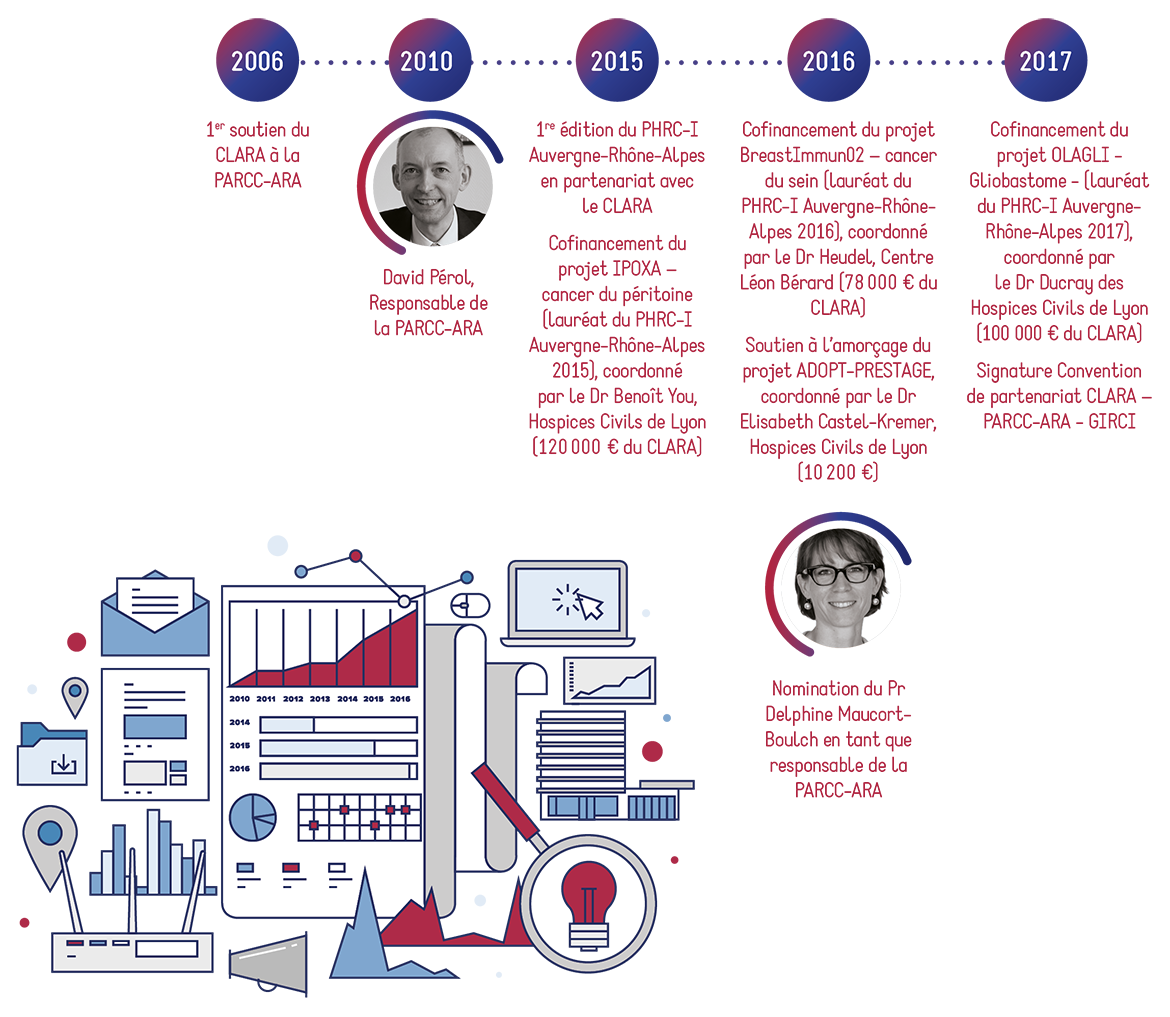

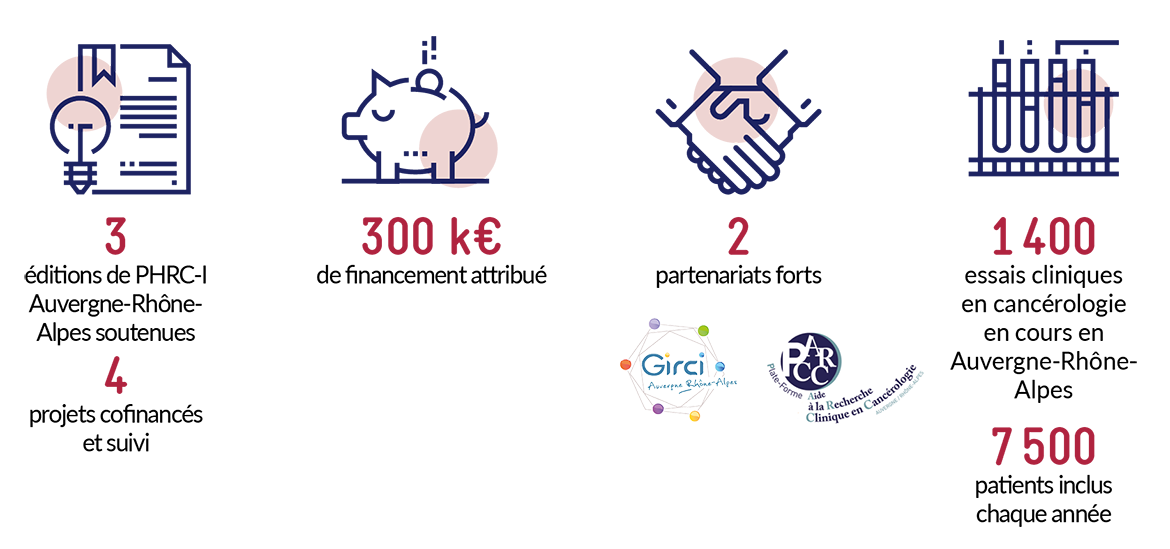

Pour accompagner cette étape stratégique et soutenir la valorisation de la recherche, le CLARA a mis en place depuis 2005 le programme Preuve du Concept CLARA.

Ce programme de valorisation a désormais plus de 10 ans d’existence. Il a démontré son efficacité et sa pertinence. Et il s’est progressivement étoffé pour proposer aujourd’hui une offre complète répondant aux cinq objectifs ci-dessous :

- sensibiliser les chercheurs au transfert industriel,

- favoriser les collaborations public-privé,

- financer les projets de preuve de concept,

- apporter du conseil et de l’expertise aux porteurs de projets,

- identifier des relais et des opportunités de collaborations industrielles pour la poursuite des projets.

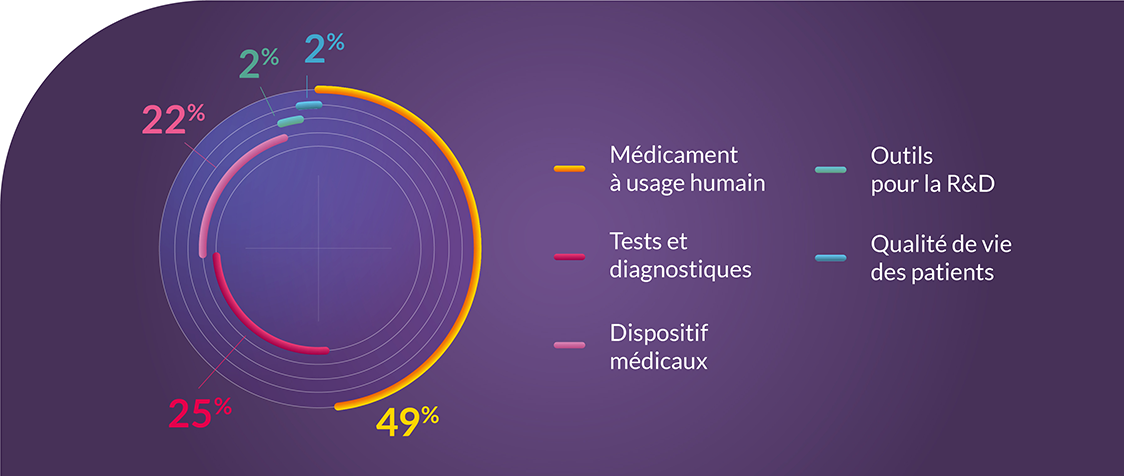

Répartition des projets selon les thématiques

Pour la période 2018-2022, la priorité est une stratégie renforcée de valorisation en s’appuyant sur les partenaires locaux. Au premier rang desquels on peut citer :

- les pôles de compétitivité Lyonbiopôle et Minalogic,

- ainsi que les trois Sociétés d’Accélération de Transfert de Technologies (SATTs) du périmètre Auvergne-Rhône-Alpes : Pulsalys, Linksium et Grand Centre.

Un travail en lien avec les agences de développement économiques locales, en particulier avec l’ADERLY, est également réalisé dans le cœur de cette mission.

Sensibiliser les chercheurs au transfert industriel